■なぜインターネットだけではダメなのか

レポートを書くときに、大学図書館を使った方がいいということはわかったけど、日常のほとんどの問題はネットで解決できているんだし、それだけじゃダメなの?

レポートを書くときに、大学図書館を使った方がいいということはわかったけど、日常のほとんどの問題はネットで解決できているんだし、それだけじゃダメなの?…そう感じた方も多いかもしれません。

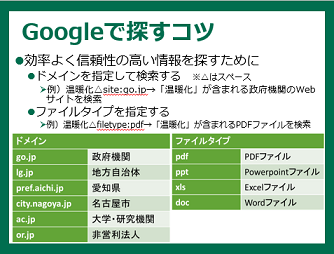

Webで検索してみることは、テーマに関する切り口が思いつかない場合など、情報検索の入口としては有効です。場所を問わずに手軽に利用できることも魅力です。右の図で示したように、工夫すれば比較的信頼性の高い情報に絞って検索することもできます。

でも、検索エンジンでは、要らない情報も含めて膨大な数の検索結果が出ますから、効率があまりよくありません。さらに、有料のデータベースに含まれている学術情報などは、探しても出てきません。

また、Web検索の結果は、発信元がわからないなど、情報の質の面でも問題があります。レポートは、明確な根拠に基づいて論じる必要があるので、検索エンジンで探した情報は、みなさんが自分自身で、情報の信頼性について判断しなければならず、結局手間がかかりますし、不確かな情報は読み手にも不信感を与えます。

出所が明確かつ網羅的な情報収集をするためにも、レポート作成時に必要な専門情報を検索するツールとしては、データベースを利用されることをおすすめします。

■データベースの種類

名古屋大学では、たくさんのデータベースを契約していますが、そのうち、学部1年生のみなさんに知っておいて欲しいものを紹介します。

1. 新聞記事データベース

新聞記事は、社会の動きや最新トピックを探したり、解説記事から一般的な知識を得るのに使うことができます。

情報の更新が他の資料と比較して早いことが利点ですが、反面、掲載後に情報の修正が入ることもあるのが注意点です。また、同じニュースに対する記事の書き方が新聞社によって異なることがありますので、内容の中立性にも注意が必要です。

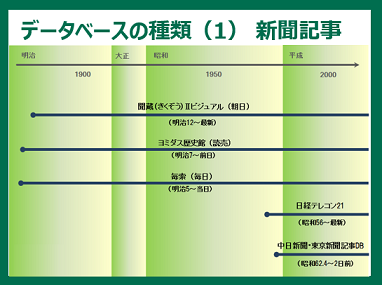

新聞記事を調べるには、直接紙にあたるほかに、名古屋大学では、ここに挙げたような新聞記事データベースを使用することができます。もう紙が残っていないような、かなり古いものから利用できることがわかるかと思います。

これらのデータベースには、中央図書館Webページからアクセスすることができます。「聞蔵(きくぞう)II ビジュアル」以外は学内アクセス専用のため、キャンパスに通えるようになったらぜひ試してみてください。ただし、いずれも同時アクセス数(同時に利用できる人数)が全学で1〜4と限られていますので、使用後は必ずログアウトしてください。

2. 参考図書データベース

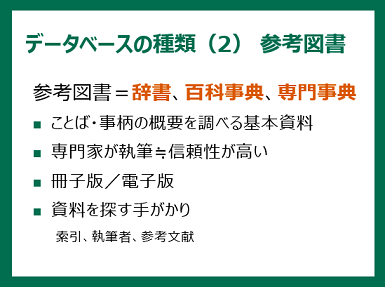

「基礎知識を得る」資料として、まず一番に押さえたいのが、参考図書といわれる辞書・事典類です。

名古屋大学では、各種冊子版の参考図書のほか、多数のオンライン版データベースを利用することができます。

キーワードやトピックについて、現時点で学術的に確立した知識としての意味や概要を理解することに使えます。情報を集めるためのキーワードとして使える新たな関連語句や、もっと詳しい情報を得られる参考文献の情報が得られることがあります。また、項目執筆者が書かれていれば、その分野の専門家として著書などを探すときの手がかりも得られます。

反面、新聞と違って、情報の更新に時間がかかるため、最新の概念には弱いです。

すべてのことを一気に調べられる、完璧・万全網羅なデータベースは残念ながらありません。調べたいテーマや内容によって、最適なデータベースが変わりますので、その都度選ぶ必要があります。

自分の大学が契約しているデータベースを使うことで、一般には有料の情報が、無料で読め、利用できるので(ものによってはスマホや自宅PCからでも!)、ぜひ、その特権をレポート作成等に活用してください。