みなさん、今年は、新型コロナウイルス感染症対応のため、普段と違うスタートになりました。

戸惑うことも多かったと思いますが、すでに授業で「レポート」が課された方はどのくらいいるでしょうか?

まさに今、頭を悩ませている方もいるかもしれません。レポート作成のヒントをこれからお伝えしていきます。

■レポートと作文の違い

■レポートと作文の違い今後、色々な授業でみなさんには「レポート課題」が出されると思います。

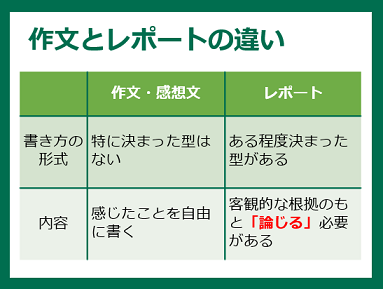

今までも、「作文」や「感想文」など、文章を書いた経験がある方が多いでしょうが、それらと「レポート」の違いはなんでしょうか?

両者の違いは、簡単にまとめると右の図のようになります。作文や感想文は、自分が思うがまま、感じたままに、自由に特別な裏付けがなく書いても問題にはなりません。一方レポートは、基本的な型・体裁があり、さらに自分の主張を書くためには、それを裏付ける、信頼性のある根拠の提示が必要とされます。

■レポートの型

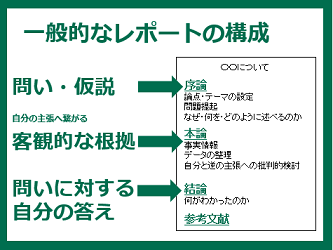

何を書くか、どの順番で書くか、などレポートにはある程度決まった型が存在します。

何を書くか、どの順番で書くか、などレポートにはある程度決まった型が存在します。特に、「〇〇についてあなたの考えを述べなさい」という形式のレポートは、あるトピックについて、「自分なりの問いを設定し、根拠を示しながらその問いの答えを示す」形式、つまり、右の図のような三部構成をとるのが一般的です。

まず初めに、「序論」部分で「問い」を設定します。「問い」とは、レポートの目的・論点のことです。レポートは、まず課題として広いテーマが示されることが多いので、その広いテーマのなかから、「おもしろそう」とか「これなら自分の意見を書けそうだ」と思う論点を明確にします。

次に、「本論」部分で、設定した「問い」に答えていけるように、自分の主張についてなぜそう考えられるのかを示す根拠を提示します。

最後の「結論」部分で、いくつかの根拠を踏まえたうえで、「問い」に対する自分なりの答えを述べます。

■レポートを書くステップ

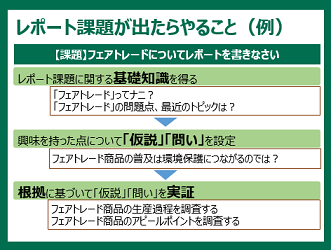

このような型にあてはめながらレポートを書いていくためには、以下の3つのステップで書いていくのが一般的な方法です。

まず、レポートのテーマに関する基礎知識を集めます。

次に、自分なりに「仮説」や「問い」を設定します。

最後に、設定した「仮説」や「問い」を何らかの根拠に基づいて実証する、という流れです。

「フェアトレードについてレポートを書きなさい」という課題が出されたとして、各ステップでどのような行動・資料が必要になるか、例とともにみていきましょう。

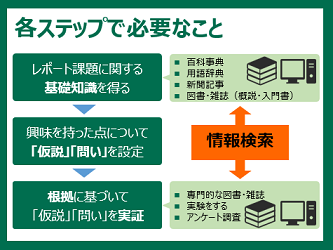

レポートの課題は、この例のように広くて曖昧なことも少なくありません。広いまま書き始めようとしてもレポートの焦点が定まりにくいですし、課題内容(要求)を正確に把握できません。大きなテーマの中から自分の関心を絞っていくために、まずはテーマに関する基礎知識を得ることが必要です。わからない用語を確認するとともに、背景や概要を把握できる資料、具体的には辞書・事典類や、入門的な図書といった資料を読みます。広範囲で多角的な解釈、学術的に定説となっている理論等をおさえることを意識するとよいでしょう。内容まではまだ難しくてわからなくても、学術雑誌論文を探してみて、最新の動向を探ってみてもよいでしょう。新聞記事も参考にできるときがあるかもしれません。

その後、なんとなく自分の論点が固まってきたと思ったら、同じようなトピックでなされた研究にはどんなものがあるか、さらに調べていきます。そのトピックについて、今までにどのような「問いと答え」が出されているのか、あるいは出されていないのか、把握します。それについて自分はどう考えるのか、何を根拠にそう考えるのか、主体的に考えながら、問いに対する仮説を立てていきます。

そして、自分なりの仮説や主張を設定したら、自分の答えを論理的に客観的に説明するため、根拠を集めます。そのためには、より専門的な図書や学術論文を読むことが必要になります。専門書や学術論文は、絞られたトピックについて、それぞれの著者が自分の考えを論じて主張しているものです。いろいろな著者のいろいろな見解を見比べる必要があります。自分の意見を固めるためには、自説を補強できる意見はもとより、反対の意見もおさえ、それへの反論を考えておく必要があります。場合によっては、実験をして確かめたり、アンケート調査をしてみたり、と様々な方法での情報集めを行います。

例えば、「問い」を立てようとする段階で、もし、自分の意見を裏付ける根拠がなかなか見当たらないのであれば、論点を再検討することが必要になるなど、この流れは必ずしも一方通行ではなく、分からないことが出てきたら基礎的な本に戻ったりして、行ったりきたりを繰り返すこともあります。

このように、レポートを書くときには、その進捗に応じて、過去の資料を収集するための情報検索作業が必要になります。

このときに、図書館の資料がお役に立ちます!