動物遺伝制御学研究室

Laboratory of Animal Genetics

Laboratory of Animal Genetics

脊椎動物の比較ゲノム学(Comparative Genomics)

- 染色体・ゲノムの構造と機能から進化を探る -

- 染色体・ゲノムの構造と機能から進化を探る -

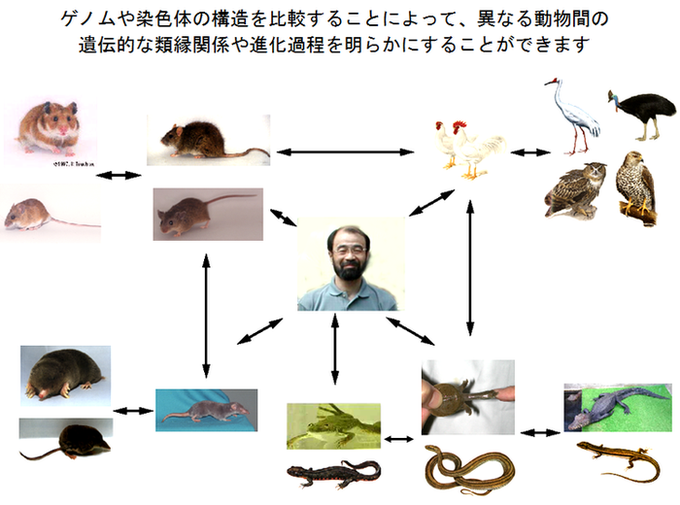

染色体は後代に遺伝情報を伝える遺伝子の担架体であり、真核生物は、核型といわれる種特有の染色体の数と形そして機能をもっています。このような種特異的な染色体の構造と機能は、長い進化の過程で変化し獲得されてきました。コムギの遺伝学研究で世界的に有名な故木原均博士が述べた、“The history of the earth is recorded in the layers of its crust; The history of all organisms is inscribed in the chromosomes (地球の歴史は地殻に、生物の歴史は染色体に刻まれている)” という言葉があります。現在では、分子生物学や細胞遺伝学の手法を用いて、染色体を構築するDNA配列、機能遺伝子の連鎖群、細胞核内の染色体の高次構造や配置などを調べることによって、目を越えた綱という大きな分類単位で生物の染色体やゲノム構造を比較することが可能となりました。そして、2004年12月にはニワトリの全ゲノム配列が解読されたことによって、脊椎動物の進化研究に大きなブレイクスルーがもたらされ、これまで大きな謎に包まれていた鳥類と爬虫類の進化に関する研究が脚光を浴びつつあります。当研究室は、この分野で先駆的な研究を行っており、ゲノム・染色体進化や性染色体の起源と性決定様式の多様性に関する最近の研究成果は、数多くの研究論文として学術雑誌に掲載され、また、多くのinvited paperとして取り上げられています。現在は、メダカ、カエル、サンショウウオ、ヘビ、トカゲ、カメ、ワニ、多岐にわたる鳥類、げっ歯類などを主な研究対象として、比較ゲノム学 (Comparative Genomics) の視点から、染色体とゲノムに刻まれた5億年以上にわたる脊椎動物の進化を読み解くことを試みています。(詳しい研究内容の紹介はこちら)