動物遺伝制御学研究室

Laboratory of Animal Genetics

Laboratory of Animal Genetics

東山動物園との連携研究

脊椎動物の中には、外見や形態の特徴からでは雌雄が識別できないものが数多く存在します。鳥類では、キジ目やガンカモ目の一部を除いて、そのほとんどは外見から雌雄を識別することは困難です。また、哺乳類でもナマケモノやツチブタをはじめ、雌雄判別が困難な種が数多く存在します。そこで、私たちは、ZW染色体やXY染色体に存在する遺伝子を用いて、Z-W染色体、X-Y染色体間の違いをDNAレベルで識別し性別判定を行うことによって、動物園の動物飼育・繁殖のための重要な情報を提供しています。

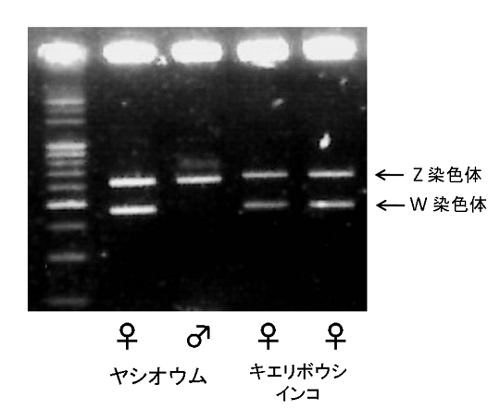

Z-W染色体間で分化が生じ、染色体組換えが抑制されて塩基配列に違いが生じている遺伝子配列(CHD1遺伝子やkW1配列)を分子マーカーに用いて解析を行っています。羽毛や血液からDNAを抽出し、PCR法を用いて得られるDNA 断片の長さの違いによってZ染色体とW染色体を識別します。

↑図1 エミュのサンプリング(羽毛を抜いています)

↑図2 性別不明のヤシオウム(判定結果は雌でした)(左)、性別不明のキエリボウシインコ(右)

↑図3 CHD1 遺伝子をマーカーに用いた性別判定

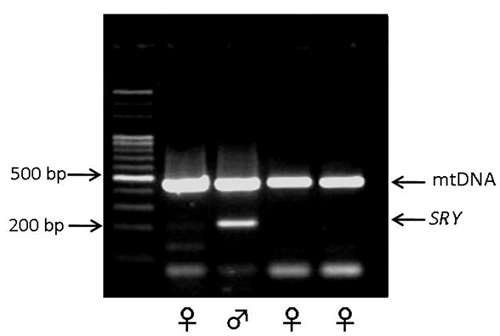

ほとんどの哺乳類はXY型の性染色体構造を持ち、Y染色体上には精巣決定遺伝子であるSRY 遺伝子が存在します。PCR法を用いてSRY 遺伝子の有無を調べることによって、Y染色の存在を調べることができます。

↑図4 ナマケモノのサンプリング(毛を採取しています)

↑図5 ナマケモノの性別判定(SRY 遺伝子を持つ Y 染色体の有無によって雌雄を判別できます)

動物にダメージを与えないように小さな皮膚片や血液を採取して細胞を培養し、染色体標本を作製したり、RNAやDNAを抽出して研究に用います。皮膚片から培養した線維芽細胞は、液体窒素中で半永久的に保存することができるため、絶滅危惧種の生きた細胞の保存にも役立てることができます。研究内容の詳細については前の項目をご覧ください。

↑図6 細胞培養用の皮膚片をヤシオウムから採取しています

↑図7 人工保育中のツチブタの赤ちゃんを抱っこ(その後のDNA鑑定でメスであることが判明しました)