| 天然物合成の意義(2014) |

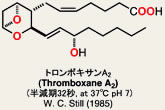

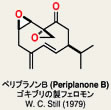

| 天然物の合成研究は、様々な意義のもとに行われてきた。どのような意義をもって天然物合成を行うかは研究者の価値観によって異なるが、単一の意義ではなく、いくつかの意義が複雑に入り組んで研究が行われることも多い。 1. 合成による構造決定:提出構造の最終確認: もともと歴史的には、天然物合成(有機合成)は天然物の構造決定のための手段として使われてきた。現在では、NMR、MSあるいはX線結晶構造解析等の機器分析法の進歩でその重要性は薄れたが、有機化学の創生期には、天然物の構造決定は主に誘導反応によっており、最終確認には全合成が使われた。現在でも、天然物の立体構造が機器分析によって解析できない構造を持つ場合(例:パリトキシン)、あるいは不安定で短寿命な化合物(例:トロンポキサンA2)や超微量でしか存在しない天然物(例:ペリプラノンB)の場合、有機合成がその構造を決める唯一の手段となる。また、天然物の全合成によって、構造決定に誤りが見つかる事も珍しくない(カイトセファリン)。(M.E. Maier, Nat. Prod. Rep. 2009, 26, 1105-1124.) |

|

|

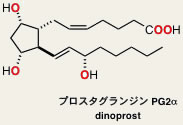

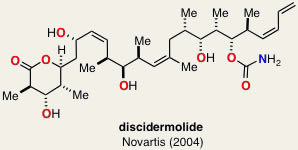

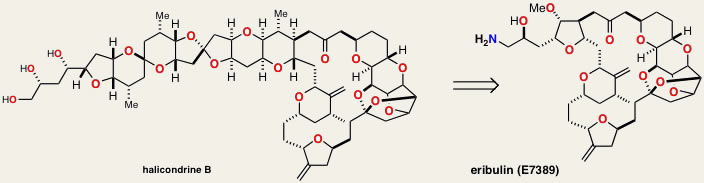

| 2. 稀少天然物の化学的供給: 微生物の代謝産物とごく一部の植物の二次代謝産物を除いた大半の天然物は、天然からの大量入手が困難である。過去十数年、数多くの新奇化合物が発見され天然物の宝庫と呼ばれてきた海産天然物は、天然からの量的供給はほとんどの場合 不可能である。それは、生息する海洋生物が元々少なく含量も少ない上、環境保全のため大量採集が困難なためである。一方で、近年の分析機器の高感度化によって構造決定の微量化が進み、単離された天然物の詳細な、あるいは広範な生物活性試験がより一層困難になっている。従って、天然物合成に対する周辺領域からの最大の期待は、有機合成による希少天然物の量的供給にある。この意義は、長年にわたって天然物合成の論文の導入部で枕詞のように使われてきた。しかしながら、有機合成化学の進歩した現在でも、複雑な天然物を、予備的な生物活性評価に必要な量ですら有機合成もって供給している例はきわめて少ない。ただし、不可能ではないという点に留意すべきである。天然からほとんど入手できないプロスタグランジン(PG)の工業生産は20年ほど前には実用化されている。海産discodemolideは、抗ガン物質として有望な化合物で、Novartis社によって60gもの化合物が化学合成(39 工程)され、臨床試験が行われた。また、天然物そのものではないが、乳ガンの治療薬として市販されているハラヴェン(エリブリン)は、海産天然物ハリコンドリンBの誘導体(後述)で、50工程を超える完全化学合成で供給されている。今後、構造の複雑な天然物合成では、スケーラビリティーが天然物合成の水準を示す指標のように使われるであろう( P. S. Baran et al. Nat. Prod. Rep. 2014, 31, 419-432.) |

|

| 一方で、生合成研究の長足の進歩によって、遺伝子工学的手法で天然物を供給しようとする研究も進んでおり、化合物供給という意義では、今後 天然物合成の最強のcompetitorとなる可能性がある。 |

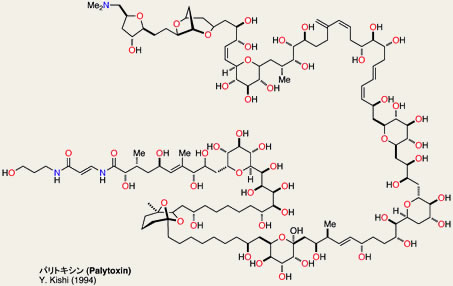

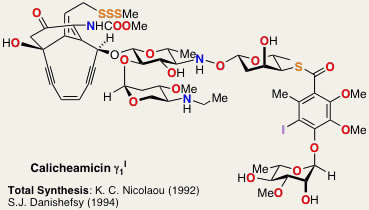

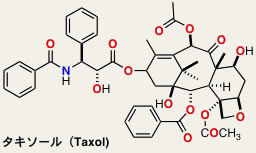

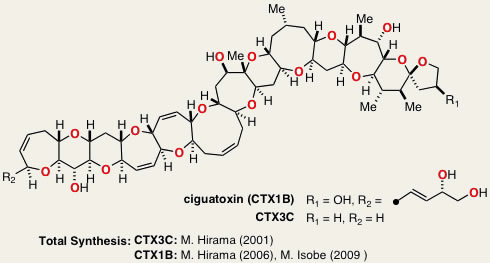

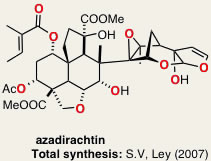

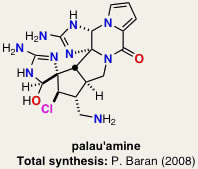

| 3.有機合成の挑戦の場として - 最先端有機化学の力量を試す場としての全合成 -: 人類は有機合成によって、どこまで複雑な構造の有機化合物を合成できるのか。かつては、既存の反応では合成できない(あるいは合成できそうもない)複雑な化学構造をもった天然物がたくさん存在していた。2000年頃まで、それらを合成することで、有機合成の限界に挑戦し、最先端有機化学の力量を見極めようとする研究が活発だった。比較的、近年の例としてはパリトキシン、ブレベトキシン、シガトキシンをはじめとする海産ポリオールやポリエーテル類、カリチェミシン、ネオカルチノスタチンなどの環状エンジイン抗生物質、タキソールなどがそれに当たる。ごく最近の例では、アザジラクチン、パラウアミンがその好例であろう。これら天然物の合成では、必要な合成方法論が整備されていない事が多く、新合成方法論の開発を促すという重要な意義もある。しかし、有機合成化学の進歩によって、そのような分子は急激に減少しており、天然物合成化学者は、新奇構造を有した天然物の出現を常に渇望している状態にある。この意義は、4.の新合成方法論の開発を促すという意味で極めて重要である。 |

|

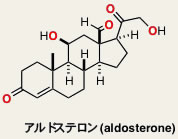

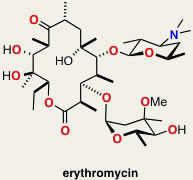

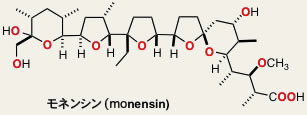

| 4.合成方法論の開発の場: 既存の反応の組み合わせでは、合成困難な一群の天然物の場合、汎用性のある新しい合成方法論の開発を促すことがある。例えば、アルドステロンの合成に当たって、化学的に不活性なメチル基の官能基化(Barton 反応)が見いだされた。エリスロマイシンなどのマクロリド合成の必要性から、不斉アルドール反応などの鎖状化合物での立体制御法の開発と高性能なマクロラクトン化反応(最も有名な例が山口マクロラクトン化)が発展した。プロスタグランジンの合成では、5員環上での立体制御法が進歩した。ポリエーテル抗生物質やポリオール合成のために、鎖状化合物によるエポキシ化、水酸基化の立体制御法が開発された。ステロイドの生合成類似合成を目指して、ポリエン環化反応が進歩した。オリゴ糖、あるいは配糖体の合成の必要性から、様々な立体選択的グリコシル化反応が発展した。これら方法論の開発は新反応の出現と相補的な関係にあり、新反応の出現によって天然物合成法そのものが大きく変化してきている(例:クロスカップリング、閉環メタセシス反応)。 |

|

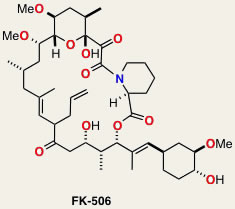

| 5.天然物の誘導体合成: 生理活性天然物のユニークな生物活性とその活性発現機構の解明は、最終的にその化合物の価値を決めるきわめて重要な研究である。現在では、ケミカルバイオロジーとも呼ばれるこの分野の最重要テーマの一つでもある。天然物が生物に作用する初期段階における標的生体分子(タンパク質)の特定には、標識化した天然物が活用されることが多い。天然物が希少な場合や、標識体が天然物から誘導できない構造的特徴を持っている場合に天然物合成が決定的な役割を果たす。免疫抑制剤FK-506が、S. L. Schreiber によって全合成された後、その標識体をつかって作用機序が解明されたことは、あまりにも有名である。ただし、この手の研究を成功させるためには、圧倒的な有機合成の力量が必要不可欠である。 また、前述の乳ガンの治療薬ハラヴェン(エリブリン、E7389)は、ハリコンドリンB の構造単純化アナログだが、岸らの全合成を基盤とした完全化学合成で供給されている。 |

|

|

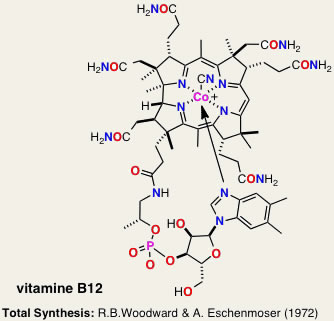

| 6. 新反応のデモンストレーションの場として: この例は極めて多い。自ら新開発した反応の実用性や実践性を試す場として盛んである。しかし、無理に新反応を組み込もうとすると、全合成ルートとしては効率が低下する危険性もある。一方、次の7に関連があるが、新反応が実際に天然物合成に利用されて新たな価値(特徴)が見いだされる事もあるので、新反応や新しい反応性の発見の場としても重要である。 7. 新反応や新概念の発見の場として: これは、偶然に多くを依存するため、天然物合成の積極的な目的とはなり得ないが、実は天然物合成は、新反応や新反応性の発見の場としても重要である。かつて、天然物の構造決定に誘導反応が多用されていた時代には、その過程で天然物の持つ特異な構造が示すユニークな反応性が発見され、その天然物合成だけでなく、有機化学そのものの進歩を促すなど重要な役割を果たした。しかし、現在のような非破壊的な構造決定が主流になると、構造決定時にこのような反応性が発見されることは稀で、天然物合成が唯一この役割を担うことができる。 一方、天然物合成の過程では、きわめて複雑で特殊な構造をもった中間体を扱うことが多いので、ある反応のScope & Limitation をみる絶好の機会になる。新しい反応を試した場合、開発者の予想を超える新しい反応性が発見されることもある。Woodward-Hoffman則は、R. B. WoodwardらによるビタミンB12の全合成の過程で発見されたことは、あまりにも有名である。 |

|

| いずれにしても、天然物合成が有機化学あるいは有機合成化学の進歩を牽引してきたことは明らかである。しかし、有機合反応の急速な進歩によって、従来不可能か極めて困難とされてきた複雑な天然物の合成が次々と達成され「構造式さえ分かれば合成できない分子はない」言われる状況になり、天然物合成の意義が薄れてきたと考える研究者も少なくない。 しかし、当研究室では教育的な効果に加え、全合成のサイエンスとしての意義を以下のように考えている。天然物は、生物がその進化の過程で獲得した分子である。その過程は非常に複雑で人間が容易に理解できるようなものでないが、その生物種の生存を賭けたプロセスであったことは違いない。いずれにせよ、膨大な時間をかけた実地での試行錯誤の結果である。このことは、天然物は、ある特別な目的のために構造が最適化されてきていることを意味していて、天然物を扱う研究者はこのことを忘れてはならないだろう。天然物化学者は、この生物の進化の産物とも言える有機化合物を取り出し構造を決めてきたが、これは人間が自然から入手したある種の遺産とも言うべきものであり、天然物は膨大な化学情報の詰まった宝物のようなものである。この点で、天然物を単に生理活性を有する有機化合物という視点で捉えるべきでは無い。 したがって、当研究室では、天然物合成の真の意義は天然物がもっている潜在的な生物活性を見出すことにあると考えている。ここで言うところの生物活性の発見は、なぜ生物はある特別な天然物を自ら生合成するのかと言う「生物にとっての天然物の存在意義」を明らかにする事に他ならない。この目的のために限ったとしても、現在の天然物合成ではまだ不十分である。構造の複雑な天然物の有機合成は、この発見の基盤的技術として、またその生物活性の活用という点からも、さらなる発展が必要である。自然からの贈り物とも言うべき、天然物の活用には全合成は欠かせない。一旦、天然物の全合成が可能になれば、それを生産する生物が絶滅しても(遺伝子情報が失われても)、人類は生物に頼ることなく未来永劫その分子を手に入れる事が出来る。この意味でも、天然物合成を報告するに当たっては、完成した合成ルートだけでなく、将来のより優れた合成法の開発の参考になるように、中間体、特に合成後半の天然物に近い中間体の反応性に関する十分な情報を開示すべきだと考えている。 (文責 西川俊夫) |