研究紹介

名古屋大学 大学院生命農学研究科

植物生産科学第2研究分野

イネは野生イネから栽培化され、様々な自然環境や人間の要求に適応した多くの品種や系統が作り上げられました。残念ながら、環境破壊や近代的品種の広範囲な普及により、自然に存在する野生イネや、在来種あるいは地方品種と言われる古くからの品種は姿を消しつつあります。しかしながら、各国国内および国際的なジーンバンクには多数のイネ品種や野生イネのコレクションが遺伝資源として大切に保存されており、研究および育種に利用可能です。これまで、このような遺伝資源コレクションを用いて、有用遺伝子の探索が行われてきました。

その結果、収量に優れていたり、病気や昆虫への抵抗性をもっていたりする在来品種や野生種が数多く見いだされています。1970年代以降、国際イネ研究所を中心とするプロジェクトにより病気や昆虫への抵抗性遺伝子が実際の品種に組織的にとり入れられて大きな成功を収めました。イネにおいては、「緑の革命」による収量の爆発的な増加はたった一個の遺伝子(=半矮性遺伝子, sd1)がきっかけとなってもたらされたと言えますが、それ以降の安定的な収量の増加には遺伝資源を収集し、保存し、活用するシステムの維持と整備が重要な役割を果たしてきました。

本研究室では、イネを主な材料として遺伝資源に存在する多様性を活用するために必要な基礎研究を「変異拡大」をキーワードに進展させていきたいと考えています。

(1) イネ一年生・多年生変異の解明

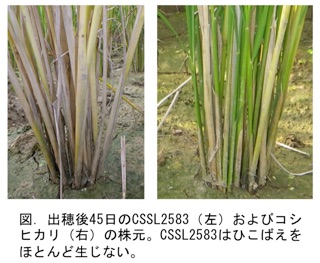

通常の栽培イネ(O. sativa)、特に日本型の品種は基本的に多年生とされています。一方、アフリカイネ(O. glaberrima)は強い一年生を示します。これまでに、日本型イネを遺伝的背景とし、O. glaberrimaの染色体を網羅するようなイントログレッション系統群から、一年生・多年生の指標のひとつとなる「ひこばえ」をほとんど生じない系統(CSSL2583)を見出しました(図)。そこで、この系統を利用してO. glaberrima由来の一年生遺伝子の単離を進めています。この遺伝子を手がかりに、ひこばえを生じない遺伝機構・分子機構を明らかにし、一年生の進化や「一年生・多年生とは?」といったより高度な問題にも答えていきたいと考えています。

(2) 実用形質の改良に関する研究

生命農学研究科附属フィールド教育研究支援センター東郷フィールド(附属農場)という立地条件を活用し、実用的な形質にもアプローチを行っています。例えば、イネの収量に関する遺伝解析は数多く行われていますが、原因遺伝子の単離に至った例はわずかです。しかし、近縁種由来イントログレッション系統をはじめとする多様性に富んだ材料を駆使し評価法に工夫を加えれば、新たな前進が得られると考えられます。個々の要素の解析を精密に進めるとともに、望ましい形質をイメージし、遺伝子ピラミッディングなどの有望な手法を用いて理想のイネ作出を目指しています。

イントログレッション系統のような高い遺伝的多様性をもつ素材を利用すれば、これまでにない観点から優れた形質を見出すことができる可能性があります。単に収量を上げるだけでなく、品質の向上や、温暖化への適応、バイオマス生産等の現代的な観点からも材料をよく検討することで、未利用の遺伝子資源の発見に繋げたいと考えています。

育種の現場で行われている評価法は、国際イネ研究所や農林水産省などでスタンダードが作成され活用されてきました。しかしながら、収量性などの量的形質を支配する原因遺伝子の単離を目指す場合には、より精密、正確かつ簡便な評価方法が必要である。大規模な圃場を活用し、実際の栽培条件に近い圃場条件で優れたパフォーマンスを示す遺伝子の探索と単離も目指しています。